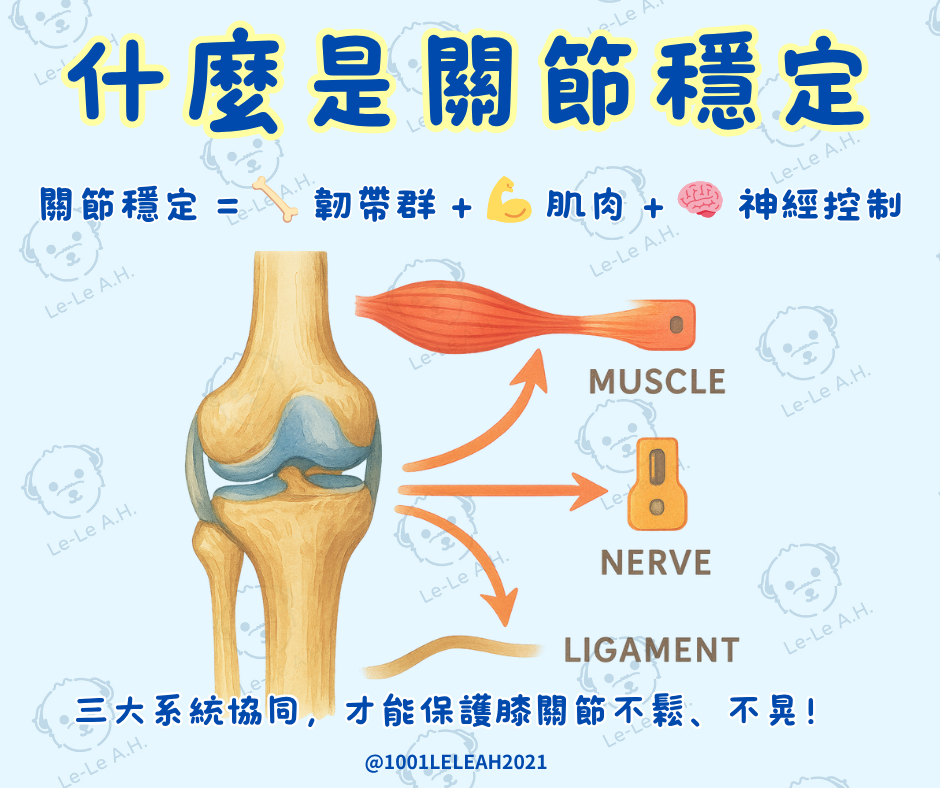

在復健醫學中,「關節穩定(Joint Stability)」並非單一結構的功能,

而是 被動組織、主動肌群與神經控制系統 三者共同維持的結果。

Lephart 與 Fu(2000, Sports Med Arthrosc Rev)將此稱為

「感覺—運動控制理論(Sensorimotor Control Theory)」,

指出關節穩定性需仰賴韌帶的被動限制、肌肉的主動收縮,以及

神經系統對姿勢與力道的即時調整。

這意味著:

力量的存在 ≠ 控制的精準。

若神經反應延遲、肌肉招募失衡,即使肌肉強壯,也無法真正穩定關節。

關節在運動過程中,神經控制系統會即時整合三項資訊:

1️⃣ 本體感覺輸入(Proprioceptive Input)

由肌肉、肌腱與韌帶受器傳遞張力與角度變化。

2️⃣ 中樞整合(Central Integration)

大腦與脊髓判斷關節位置、負重狀況與動作方向。

3️⃣ 運動輸出(Motor Output)

產生肌肉協同收縮,精準控制穩定與放鬆的比例。

Clark(2024, J Sport Orthop Phys Ther)指出,

「神經控制的關鍵在於協調性抑制關節負荷、限制異常活動、促進動作穩定。」

這正是許多「肌肉不錯卻走不穩」的毛孩背後原因——

控制那份力量的神經導航,出了問題。

多項研究證明,神經肌肉訓練(Neuromuscular Training, NMT)

可透過反覆刺激重新建立中樞與肌肉間的訊號連結,

改善動作控制與姿勢穩定。

📚 Shim et al.(2015, J Phys Ther Sci)

ACL 重建患者經 6 週 NMT 訓練後,膝關節動態穩定性與平衡能力顯著提升。

📚 Gutierrez et al.(2009, Clin Biomech)

發現踝關節不穩定者在「預備性神經控制(feed-forward control)」不足時,

關節晃動與重心偏移增加,顯示神經的主動預測功能對穩定性至關重要。

這樣的概念,也逐漸延伸至獸醫復健領域。

🐕 Lutonsky et al.(2025, Frontiers in Veterinary Science)

研究犬隻進行 4 週本體感覺訓練後,其重心擺動(COP displacement)顯著下降,

代表姿勢穩定性與神經反應速度均有提升。

📘 Mille et al.(2022, Animals) 亦指出:

「平衡與本體感覺訓練可提升犬貓的動作協調與關節穩定性,

並在骨關節炎與神經性退化照護中展現長期效益。」

在臨床復健中,我們會依據毛孩的神經反射、肌肉張力與代償型態,

分階段進行神經再教育與動作重建。

復健初期的重點是「平衡刺激」。

透過平衡墊、緩坡行走、震動板等方式,喚醒感覺受器,

讓大腦重新接收「身體在空間中的位置」訊號,

建立最初的穩定感。

接下來進入「協調訓練階段」,

透過慢速轉向、坐立交替、負重轉移等動作,

幫助牠重新學習正確的動作順序與穩定用力的時機。

當神經反應與肌肉控制逐漸成熟後,

則進入「動態控制階段」。

此時會加入水中跑步機、彈力帶或阻力調整訓練,

讓身體在更複雜、變化的環境中依然保持姿勢穩定。

這些訓練的核心,

不在於強化力量本身,而是重建「如何用力」的能力。

讓毛孩不只是「更有力」,而是「更會用力」。

初步評估神經控制是否下降

飼主可在家中觀察以下三個指標:

🐾 1. 站姿重心

是否長期偏向一側或外八姿勢?

🐾 2. 指尖對稱

左右腳趾角度、踏地方向是否一致?

🐾 3. 慢速行走

放慢速度時,是否容易晃動或跨步不穩?

若出現上述現象,可能代表神經控制能力下降,

建議進一步由獸醫師進行神經反射與關節動作檢測。

關節穩定不只是結構支撐的問題,

更是神經控制精準與否的結果。

當神經、肌肉與韌帶重新協調,

毛孩的每一步都能再次穩定、自在、無痛。

📩 想知道您的毛孩是否需要復健檢查嗎?

🏥 樂樂動物醫院|台中市北區中清路一段418號

📞 04-2208-5862

📬 FB / IG 搜尋「樂樂復健動物醫院」

💬 LINE|@171wvsao

我們相信,每一雙溫暖的手,都能成為牠安心的依靠。

在樂樂動物醫院,我們會陪牠一步步走回健康與笑容 🐾

Lephart SM, Fu FH. Sports Med Arthrosc Rev. 2000;8(1):26–35.

Clark NC. J Sport Orthop Phys Ther. 2024;54(6):421–437.

Shim JK et al. J Phys Ther Sci. 2015;27(1):193–197.

Gutierrez GM et al. Clin Biomech. 2009;24(9):755–760.

Lutonsky C et al. Front Vet Sci. 2025;12:1645875.

Mille MA et al. Animals. 2022;12(1):2.